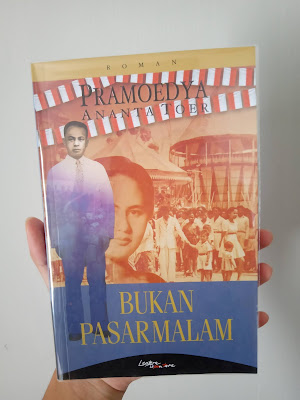

[Book Review] Bukan Pasar Malam, Cerita Sederhana Penyayat Hati

Review Buku

Bukan Pasar Malam karya Pramoedya Ananta Toer

Sosok

Pramoedya Ananta Toer (selanjutnya dipanggil PAT dalam unggahan ini) adalah

penulis yang akrab di telinga saya, terutama karena karya-karyanya sering

dibahas dalam forum pertukaran budaya antara Indonesia dan Tiongkok. Beliau sering disandingkan dengan Luxun,

sastrawan kenamaan dari Tiongkok yang juga telah menerbitkan banyak karya-karya

terkenal.

Entah

bagaimana ceritanya, saya ingat beberapa bulan lalu main ke Gramedia dan

memutuskan “Mau beli novel klasik karya penulis Indonesia!” dan di rak yang

saya lihat, berjejer buku-buku karya PAT.

Seri Tetralogi Buru yang terkenal terpampang jelas di bagian paling

muka, berjejer apik. Jelas, lagipula

siapa sih yang tidak tahu film Bumi Manusia yang kapan hari rilis dan tokohnya

diperankan oleh Iqbal Cowboy Junior?

Anyway, saya memutuskan untuk tidak membeli buku dari

salah satu karya tetrologi tersebut.

Mata saya tertuju kepada salah satu buku dengan ketebalan yang jauh

tipis dibandingkan buku-buku lain.

Judulnya, Bukan Pasar Malam. Oke,

saya beli yang ini.

Sudah lama sekali sejak kali terakhir saya membaca karya yang menggunakan sudut pandang pertama “aku”. Biasanya sih, sudut pandang ini masih umum digunakan oleh penulis-penulis fanfiction di Wattpad. Namun biasanya untuk penulis novel kawakan baik dalam maupun luar negeri, hamper sebagian besar menggunakan sudut pandang ketiga serba-tahu.

Buku ini

mengisahkan “Aku” yang namanya tidak diketahui secara utuh. Dalam buku, ia beberapa kali disapa sebagai

“Gus”. Siapakah ia? Bagus?

Agus? Gustav? Entahlah.

Intinya, ia adalah putra sulung dari sebuah keluarga berukuran besar.

Sosok “aku”

ini sudah berada di perantauan (Jakarta) selama beberapa tahun. Sudah beristri, namun baru mendapatkan pekerjaan

sehingga keadaaan finansialnya tidak begitu bagus. Ia menerima surat dari pamannya di Blora,

memintanya untuk pulang karena kondisi kesehatan ayahnya tidak baik, dengan

pesan tersirat ‘kau harus datang, waktu ayahmu tidak banyak lagi’.

Akhirnya pulang,

membaca diajak menyelami kegundahan yang dialami “aku” sebagai seorang pemuda

berusia 25 tahun yang berhasil hidup melewati perang antara Indonesia dengan

Belanda dan Jepang. Ada kilas balik

mengenai perang, dan kesusahan yang harus dihadapi keluarganya untuk bertahan

hidup.

Kemerdekaan

Indonesia bukan jaminan bahwa seluruh rakyat hidup makmur. Buktinya, ayahnya yang berprofesi sebagai

guru sudah lama tidak menerima gaji.

Adik-adik “aku” berjumlah tujuh orang, ada yang masih kanak-kanak. Adik ketiganya terkena TBC sehingga dalam

keluarga itu, ayah dan putrinya sama-sama tergeletak lemas tak berdaya di atas

kasur.

Rumah

keluarga “aku” sudah tua dan miring.

Keluarga itu sudah kehilangan kakek, nenek, dan ibunya sehingga ketika

ayahnya sakit, rasanya seperti kehilangan pilar penopang. Barulah ketika “aku” pulang, rasanya seperti

air penyejuk dahaga bagi seluruh keluarga.

Mereka tidak hanya bergantung secara finansial kepada “aku”, namun

secara emosional pula.

Inti utama

dalam buku ini ialah bagaimana “aku” menjalani hari-harinya dengan melihat

ayahnya yang makin hari makin sekarat, dipenuhi tanggung jawab dan beban berat

sebagai tulang keluarga yang baru, dan posisinya sebagai anak sulung yang

menjadi batu sandaran bagi seluruh adik-adiknya.

Pertanyaan

terbesar “aku” sepanjang buku ini berpusat pada “Mengapa keluarga kami bisa

jatuh terjerat kemiskinan seperti ini?

Apa yang bisa kulakukan untuk keluargaku? Mengapa rasanya banyak hal yang disembunyikan

oleh Ayah?” Usut punya usut, “aku” baru

bisa mendapatkan seluruh jawaban tersebut setelah ayahnya mangkat. Sosok ayah yang tidak pernah ia pahami,

ternyata adalah nasionalis yang sampai akhir hayatnya menolak jabatan tinggi

yang diberikan oleh Belanda, semata-mata karena ia adalah sosok berintegritas yang

tidak ingin terjebak dalam dunia politik yang penuh kecurangan. Ia mengabdikan diri menjadi guru, dalam usaha

keluarganya mereka berbaik hati mengizinkan warga untuk ngebon; tapi semua itu

tidak menghasilkan balas budi dari teman, kerabat, dan warga desa Blora.

Lantas

mengapa judulnya Bukan Pasar Malam? Ini

menggambarkan situasi di rumah keluarga “aku” sesudah ditinggal mati oleh

ayahnya. Banyak tetangga dan teman yang

datang melayat, dan keramaian tersebut membuat “aku” berkata dalam batinnya

bahwa “Ramai ini bukan pasar malam, namun disebabkan oleh ayahku semata.”

Skor

pribadi saya? 8 dari 10. Buku ini

realistis, dan ini menjadi salah satu daya tariknya. Saya lumayan lelah dengan cerita-cerita yang

memiliki nilai moral ‘kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan’, ketika

dalam kehidupan nyata, kenyataan tidak

segampang ucapan tersebut. Bagi

orang-orang susah dan miskin, susah untuk bisa hidup keluar dari jerat kemiskinan. Konflik batin yang dialami “aku” sebagai

seorang anak, seorang suami, seorang kakak, dan seorang putra sulung sangat

mengena. Mungkin karena saya anak sulung

juga kali ya? Jadinya bisa lebih relate.

Saya

merekomendasikan buku ini untuk dibaca, hitung-hitung sebagai tambahan bacaan

karya PAT karena karya yang ini tidak sepopuler karyanya yang lain. Kesannya?

Wah intinya sampai sekarang saya jadi overthinking masalah keluarga dan finansial setelah membaca buku

ini, hiks L

Komentar

Posting Komentar